在纤维的合成方面,有研究人员开发了一种基于同轴毛细管微流体的系统,用于螺旋微纤维的可扩展制造。海藻酸钠溶液的内部流体和氯化钙溶液的外部流体被反方向泵送,当内外流量之比达到一定值时,液体射流开始在通道内产生具有随机方向的螺旋微纤维。通过调节流量,可以生成具有所需直径和节距的螺旋超细纤维。所制备的螺旋微纤维在与磁性纳米粒子或N-异丙基丙烯酰胺混合时可用于智能微球。

之后,又有研究人员提出了一种同轴微流控装置,用于产生具有高细胞相容性的可灌注项链状结状微纤维。同样,海藻酸钠和氯化钙溶液分别被选为包裹层和核心。随着Ca2+的扩散,形成凝胶化海藻酸钙层,形成中空通道。未交联的海藻酸钠将定期滴入氯化钙溶液中,形成纺锤状结。特别是无油工艺的优点,使得活细胞可以很容易地被包裹在打结的微纤维中进行培养,为进一步的生物工程研究提供了巨大的潜力。

微流控技术与钙钛矿材料

液滴微流控平台由于易于控制、调节、分析各种参数,在铯铅卤化物钙钛矿的合成方面得到了较多的应用。Epps等人开发了一个用于室温合成铯铅卤化物钙钛矿纳米晶并系统研究的模块化自动化微流控平台。通过对整个四个数量级反应时间跨度的大量数据收集,对模块化微流控反应器中的纳米晶体生长进行了全面的表征。所开发的高通量筛选平台具有一个定制设计的三端口流动池,该流动池具有平移能力,用于沿长度可调(从3cm到196cm)的管状微反应器原位表征流动合成的钙钛矿纳米晶。平动流动池允许在单一平衡流速下取样20个独特的停留时间。它可以每天在单相和多相流格式连续采样多达30000个独特的光谱。

利用这个微流控平台,用氢氧化铯溶液、氧化铅、四辛溴化铵、油酸、甲苯等合成了CsPbBr3钙钛矿,通过原位监测钙钛矿纳米晶体在100ms到17min的停留时间内的吸收和发射带隙,研究了其生长过程。自动化的微流控平台能够系统地研究混合增强对合成纳米晶体质量的影响相似反应时间尺度下单相流和多相流系统的直接比较。

Lignos等人报道了一种基于液滴的微流控平台用于合成CsPbX3纳米晶。在线光致发光和吸收测量的结合以及在这样一个平台内试剂的快速混合允许对反应参数进行严格和快速的映射,包括Cs、Pb和卤化物前体的摩尔比、反应温度和反应时间。与类似的批量合成方法相比,这将大大节省试剂使用和筛选时间。对金属卤化物纳米晶成核机制的早期研究表明,尽管卤化物的反应动力学要快得多,但与多金属硫系化合物体系相似。此外,我们还表明,微流控优化的合成参数也可直接转化为传统的烧瓶反应。

Maceiczyk等人用微流控反应器,制备了CH(NH2)2PbI3钙钛矿(FAPbI3),研究了其光致发光光谱及反应溶液中的前驱体化学计量是如何影响生成的纳米晶的形状的。首先制备了FA和PbI2的前驱体溶液,并将其装入单独的注射器。精密注射泵随后将溶液输送到基于液滴的微流控反应器中,其中溶液在液滴形成后迅速混合。前体溶液相对流速的调节用于控制单个液滴内反应溶液的化学计量。重要的是,当液滴通过毛细管时,液滴在不相容的载液中被分散和分离。毛细管位于温度控制加热元件内,可精确控制反应温度(±0.1 K)。由于毛细管内的移动距离与反应时间成正比,因此通过评估毛细管沿线的PL光谱来实现动力学分析。

具有规则形貌的单晶卤化物钙钛矿晶体可用于制作自然回音腔模式谐振器,具有重要的激光应用价值。尽管人们在合成单晶钙钛矿方面付出了巨大的努力,但控制晶体的横向尺寸和厚度,特别是在纳米尺度上,仍然是一个挑战。Du等人报道了一种简单且高通量的策略,通过表面张力限制(STC)蒸发组装选择性地一步制备微/纳米尺寸控制的全无机钙钛矿单晶阵列。

这种方法可以很容易地调整单晶尺寸和选择性地定位单晶,在晶圆尺度上制造钙钛矿单晶阵列具有多功能性。当图形尺寸从2μm增加到25μm时,CsPbClBr2钙钛矿微板的宽度从150nm增加到4.2μm。将微板的宽度固定在1.6μm,随着刷图速度从50 mm/min增加到250 mm/min,可以将厚度从270 nm显著控制到430nm。通过控制微板成分CsPbCl3−xBrx中的x,实现了可调谐发射波长。此外,此研究还提供了一种基于不同三维结构的激光器特性,证实了它们的宽度相关激光模式和厚度相关激光阈值特性,这有利于高性能微激光器的可调谐性。微流控技术在经过多年的发展后方法不断更新,其应用领域也得到了很大的拓展。生命科学和医学是当前微流控芯片的主要应用领域,但随着加工技术的提高,微流控已经成功应用在食品和商品检验、环境监测、刑事科学、军事科学及航天科学等领域。微流控在材料合成领域也得到了越来越多的应用,与钙钛矿制备领域的交叉就是一个突出的例子,例如对材料实时合成实时表征,反应参数的严格和快速的映射促进了更精确的反应控制;再例如采用STC方法实现了不同成分钙钛矿阵列的可控生长,通过改变特定条件,可以很好地控制结晶的横向尺寸和厚度。

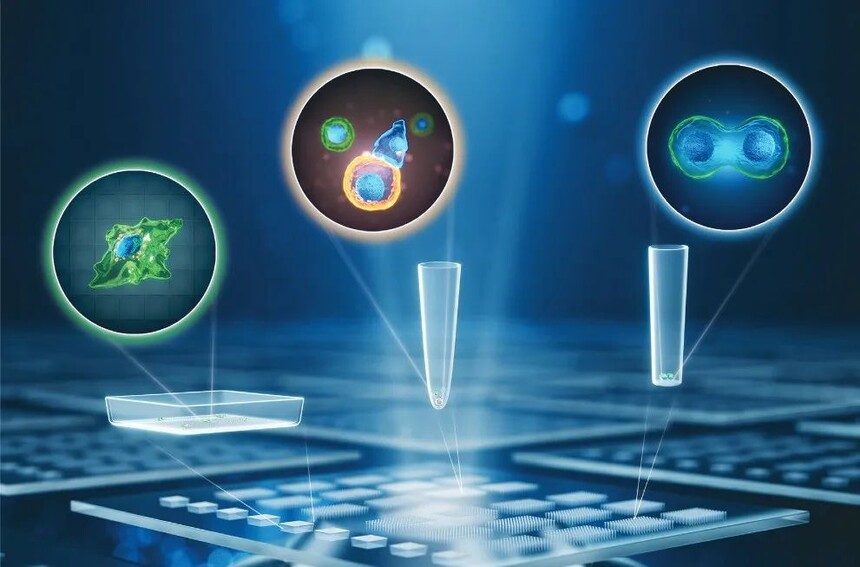

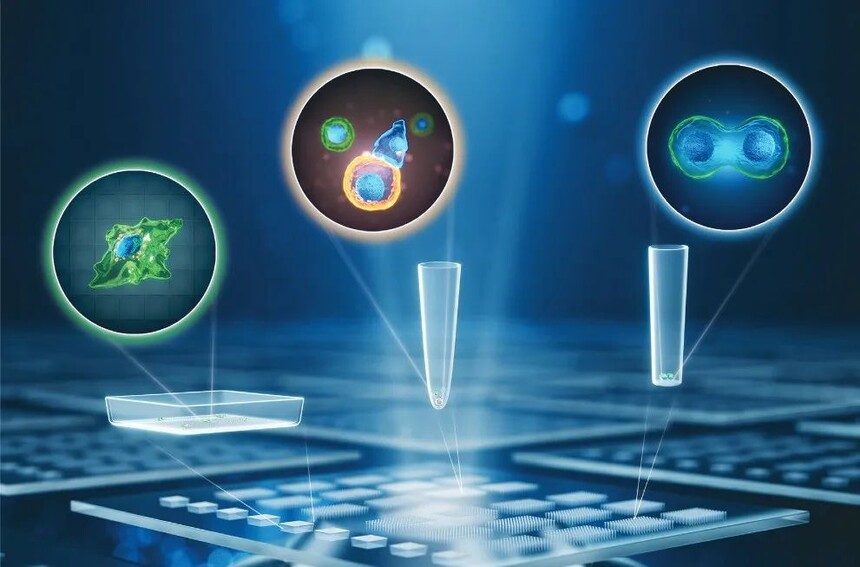

整体上看,微流控芯片的目标是取代常规分析实验室的所有功能,使所有的合成、检测、分析等过程全部在微流控芯片上实现。因此,微流控技术发展的一个趋势就是通过将各种元件小型化,减小反应的损耗和系统的体积,发展出简易的现场、实时检测分析系统,向着小型化、便携化发展。另外一个趋势就是基于微流控技术的高通量材料合成、表征和检测的一体化平台建设,开辟相比于传统方法具有优势的材料制备、表征的新方法和新领域。在可以预见的将来,微流控技术将会向着生物、医学、化学、材料、微电子等方向多面、快速地发展,并引出更多的高效、便捷的日常应用。

来源:材料科学茶话会

声明:本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于行业交流,版权归原作者所有。如涉版权和知识产权等侵权问题,请与本号后台联系,即刻删除内容处理。

汇聚平凡 共筑伟大