什么是微流控?

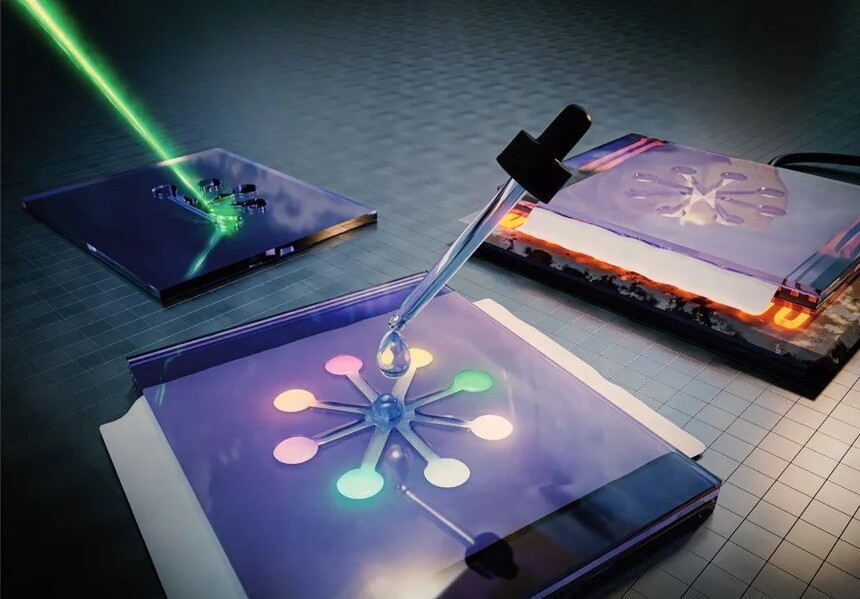

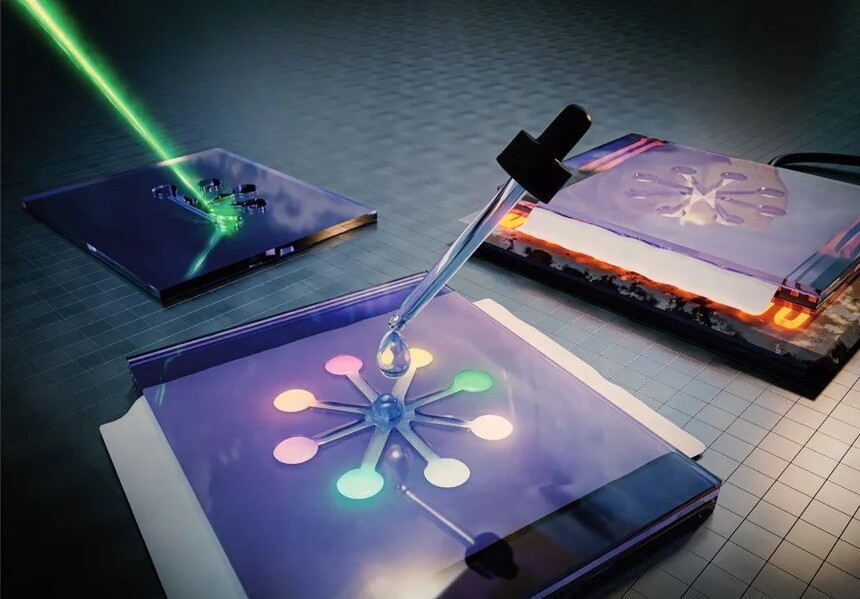

微流控技术(microfluidics)是一种利用几十至几百微米通道以精确操控微尺度流体的技术,涉及到工程学、物理学、化学、生命科学、材料科学等领域。微流控芯片(microfluidic chips)是实现微流控技术的主要平台。微流控芯片技术的发展是以芯片毛细管电泳的形式开始的。

20世纪90年代初,A. Manz和D. Harrison等人开拓性地开展了芯片电泳的研究工作,他们采用微机电加工技术在平板上刻蚀微管道,研制出毛细管电泳微芯片分析装置,开创了微流控芯片技术的先河。微流控技术发展到今天,生物、化学等分析过程和材料的制备过程可以微缩集成到一块几厘米的芯片上,芯片由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统,用以取代常规化学、生物、材料实验室的各种功能。

微流控芯片的基本特征和最大优势是多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合、规模集成。微流控技术和微流控芯片被国际科学界认为是重大科技进展和改变未来的技术。2001年,英国皇家化学学会为此专门推出了《芯片实验室》(Lab on Chip)期刊,如今该期刊已经成为了微流控领域的代表性期刊。

微流控技术最早是应用在分析领域,它具有样品与试剂低消耗、分辨率和灵敏度较高、分析时间非常短等突出的优点,而易于阵列化使其能够实现高通量检测、系统集成化、微型化、自动化和便携式。与传统分析手段相比,微流控芯片具有分析快速、消耗低、微型化、自动化等优势。与标准毛细管电泳仪器相比,在微加工设备和微流控芯片上实施电化学分析更有吸引力,因为使用电极进行检测会使仪器更小,成本更低,这也是小型化的动力之一。微加工技术非常适合于电化学检测器的构建,由于所涉及的尺寸很小,用传统方法很难制造,即使对传统的毛细管来说也是如此,微机械加工所获得的更好的机械精度会提高分析性能。

微流控芯片中所研究的流体是在微米量级,雷诺系数变小,层流特点明显,容易控制,比表面积迅速增大但连续介质定理仍然成立,连续性方程可用。此外,微流控反应系统利于快速传递质量和能量,允许在超短时间尺度上产生或均匀化温度和试剂梯度。由于这些特点,微流控技术也很适合用来进行材料的合成、表征及测试。

微流控技术的迅速发展促进了材料科学的新创新,特别是通过与生物系统的相互作用,在微尺度范围内对流体和细胞进行精确的操作。近年来,基于微流控技术的生物材料和生物器件取得了长足的进展。在药物传递、生化分析、组织工程等传统领域,基于微流控技术的生物材料有可能产生出广泛的新产品。在诸如柔性电子和可穿戴设备等新兴领域,基于微流控的生物设备可能会引发很大的改变和发展。

在材料的合成上,与传统的制备颗粒的方法(如溶胶凝胶法、水热法、晶体生长法、微乳液聚合法等)相比,液滴微流控技术可以提供设计、合成、控制颗粒性质的一体化平台,用以合成单晶、聚合物颗粒、复合材料等等。同时,采用微流控技术制备纳米材料具有粒径形态可控、单分散性、绿色环保能耗低等优势。粘性流动的长程性质和微流体固有的小装置尺寸意味着边界的影响通常是显著的。利用边界效应对流体进行操纵的策略有很多,其中包括电动效应、声流效应和流体-结构相互作用。David Baah等人详细总结了用以合成材料的常用微流控设备(包括PDMS和玻璃)。用PDMS制成的装置极容易加工,可加工成各种形状用以合成不同要求的颗粒,而玻璃毛细管也可用于这些材料的合成,并且可通过改变流动参数和溶剂合成特定结构的颗粒。

基于流动的微流控可分为连续流动微流控和分段流动微流控。简单来说,反应混合物可作为连续流动或在微通道内分隔成纳升级别的液滴在系统中流动。连续流易于建立和直接扩展,但是它们在通道横截面上的抛物线速度分布以及无阻碍的分子/壁相互作用导致停留时间分布和随后对粒径分布的不良控制。分段流动反应器增加了操作的复杂性,但通过隔离反应混合物和去除停留时间分布也克服了连续流动的主要限制。两种类型的流动都可以以多种形式实现,包括基于芯片的系统(由PDMS等聚合物、玻璃或硅制成)和基于毛细管的反应器。

在合成纳米颗粒时,例如大规模制造高质量量子点时,批量合成的放大通常会放大现有的混合效率和众所周知的批量变化,这些变化会通过可变和不利的传热和传质动力学进一步影响生成的产品。因此,在批处理系统中获得足够小的Damkohler数(Da)以精确反应动力学表征可能是一个挑战,这可能导致非均匀成核过程。而微流控作为一种替代策略被推广使用,以应对与传统烧瓶系统相关的材料合成的挑战。单相微流体策略,虽然在化学消耗和取样效率方面优于间歇系统,但通常仅限于具有不需要的轴向分散的层流区域,这会限制向径向扩散的质量传递。相反,微尺度多相流已被证明在1阶上实现了显著短于间歇系统的混合时间标度,由于在移动的液滴中形成了两个轴对称的回流模式,多相微流体的增强混合和传质特性使其成为高通量筛选和在线优化合成胶体纳米晶体的理想选择。Aketagawa等人通过多层光刻法制备聚二甲基硅氧烷(PDMS)的鞘流微通道,通过鞘流微型通道产生液滴并合成致密填充有TiO2纳米颗粒的藻酸盐-TiO2复合颗粒。将分散相通道与连续相通道连接,分散相在连接点处膨胀成球形,曲率半径增加的同时导致拉普拉斯压力的急剧下降,有助于液滴的形成。将包含有TiO2纳米颗粒的藻酸钠水溶液作为分散相,连续相用含有表面活性剂的葵花籽油,分散相进入连续相时形成单分散的液滴。使用微流控装置,在油相中形成含有低密度TiO2纳米颗粒单分散藻酸钠液滴。这种方法有利于单分散藻酸盐-无机复合颗粒的稳定生产和应用。

Thiele等人利用微流体反应器,将NaBH4溶解在NaOH中,在聚苯乙烯磺酸钠的存在下还原硝酸银得到了银颗粒,所制备的银颗粒可以进一步用作种子形成各向异性的颗粒。在这里使用的微流控反应器包含三种不同的微混合器,以实现化学前驱体的最佳混合,严格控制每个合成步骤用以实现高度均匀的颗粒溶液。所产生的银颗粒可以用作形成各向异性颗粒的晶种,之后再进行晶粒的生长并最终生成三角形状的银纳米颗粒。基于这种纳米银颗粒的合成方法,未来的工作将集中在通过实时反应控制和检测来使用于生物传感的等离子体纳米颗粒的合成的完全自动化上。(未完待续)来源:材料科学茶话会

声明:本号对转载、分享、陈述、观点保持中立,目的仅在于行业交流,版权归原作者所有。如涉版权和知识产权等侵权问题,请与本号后台联系,即刻删除内容处理。

汇聚平凡 共筑伟大